연탄을 만드는 사람들을 찾아

또 다른 말도 많고 많지만 삶이란 나 아닌 그 누구에게 기꺼이 연탄 한 장 되는 것 방구들 선득선득해지는 날부터 이듬해 봄까지 조선팔도 거리에서 제일 아름다운 것은 연탄차가 부릉부릉 힘쓰며 언덕길 오르는 거라네 -안도현님의 <연탄 한 장> 안도현 시인의 시, <연탄 한 장>의 한 대목이다. 연탄 사진을 보고, ‘구멍이 많은 까만 떡’이라고 했다는 어린아이의 귀여움이 마음 한구석을 애닯게 하는 시대다. 먼지 하나 보이지 않는 높은 유리 빌딩 사이에는, 아직도 새벽 잠을 설치고 연탄을 갈며 살아가는 사람들이 있다.

|

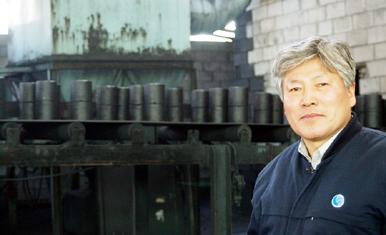

| ▲ © 심상인 기자 |

몇 십년 전만해도 서울의 모든 엄마 아빠들은 곤히 잠든 아이를 위해 서린 입김을 불며 하얗게 변해버린 연탄에 집게질을 하곤 했는데… 이제는 더 이상 사람들의 눈에 띄지 않는, 달과 가까워 ‘달동네’라고 불린다는 도시의 지붕에 사는 사람들만이 이른 새벽에 집게질을 하고 있다. 이들에게 연탄을 배달하는 곳은 조그만 공장 하나 빼고는 서울에 단 한 곳 밖에 남지 않았다. 이문동에 위치한 연탄공장. 이곳이 있기에, 수십 장의 연탄을 실은 연탄차는 지금도 부릉부릉 힘쓰며 언덕길을 오르고 있다.

■이문동에 위치한 연탄공장

|

| ▲ © 심상인 기자 |

하지만 “연탄 자체가 식물성이어서 비눗물로만 씻어도 금방 원래의 색으로 돌아온다”고. 이곳은 서울과 경기도의 연탄을 때는 가정에 직접 연탄을 공급하고 있다. “옛날에는 소매상을 거쳐야 할 만큼 수요도 많았고 그만큼 공장의 규모도 컸지만 요즘은 수요가 그만큼 줄어 직접 배달한다”는 것이다.

■연탄공장, 주민 민원으로 사라질 위기

밝게 웃으며 말하는 김이사지만, 요즘엔 커다란 걱정이 있다. 먼지와 소음, 그리고 검은 연탄을 실은 운송차들이 미관상 좋지 않다는 주민들의 민원 때문에 구청과 시청에서 시찰을 나왔기 때문이다. “현재 주민들의 민원보다 연탄 공장이 사라지면 발생할 민원이 훨씬 더 많을 것이다”라고 단언한 그지만 막말로 “문을 닫으라면 닫아버리면 그만”이다. 하지만 “아파트에 사는 주민들이야 따뜻한 난방에 걱정이 없어도, 없는 사람들은 연탄이 없으면 못사는 게 현실”이기에, 서울뿐 아니라 경기도의 아랫목까지 책임지고 있는 김이사는 연탄 공장을 “좀 더 고운 눈으로 봐주었으면”하는 바람이 있다.

“장애인을 대하던 사람들의 편견이 조금씩 사라지는 것처럼, 단지 미관상 좋지 않은 ‘저 시커먼 것’이라고만 보지 말고 ‘어려운 사람들을 따뜻하게 해주는 것’이라고 봐달라”는 것이다. 끝내, 입주민들에게 “연탄공장 덕분에 좀 더 싼 값에 입주할 수 있었지 않느냐”고도 말해본다. 물론 연탄이 언젠가는 사라져야 한다는 것을 그 또한 알고 있다. 그리고 연탄가스가 위험하다는 것도 알고 있다. 하지만 “수시로 오르락 내리락 하는 기름값을 서민들이 감당할 수는 없는데다 노부모의 기름값을 매월 보내줄 수 있는 자식들도 거의 없는 게 요즘의 현실”이다.

그렇다고 “모든 사람들이 기름 보일러를 때도록 지원할 수 있을 만큼 우리나라 예산이 잘 갖춰진 것도 아니다”라는 것이다. 이런 현실에서 “하나에 300원하는 연탄이 꼭 필요하다”는 것이 그의 주장이다. “연못에 쉽게 던진 돌멩이에 개구리가 죽듯, ‘연탄이 사라져야한다’라는 말도 그리 쉽게 해서는 안된다”고 강조한다.

■연탄 없애는 것, 아직은 시기상조

물론 그도 “언젠가는 연탄이 사라질 것”을 알고 있다. 그리고 “그것은 당연하다”는 것도 알고 있다. 하지만 그는 그 시기를 국민소득 25000불이 되는 때로 보고 있다. 서민들이 사용하는 연료를 면세해 저렴한 가격으로 공급한 일본에서 우리나라의 미래를 본 것이다. 따라서 지금 연탄 공장이 사라지는 것은 시기상조라는 것이 그의 굳은 생각이다.

전국민이 연탄을 때던 때, 바쁘게 굴러가던 기계들이 일부 쉬고 있는 것이 지금의 현실이지만, 그래도 여전히 연탄공장의 중심에는 고운 석탄 가루들이 부지런히 옮겨지고 있다. 300원 하던 다방 커피가 4500원으로 바뀌는 순간에도 300원의 가격표를 달고 있는 연탄. 그 연탄을 36만 8천원어치나 실은 트럭이 오늘도 언덕을 오른다. 36만 8천원 어치 연탄. 양복 한 벌 값이지만, 달의 이야기가 들리는 어느 작은 언덕을 따뜻하게 감싸줄 수 있는 연탄들이다. 눈살을 찌푸리게 하는 ‘저 시커먼 것’이 아니라 지금도 ‘조선팔도 거리에서 제일 아름다운 것’이다.