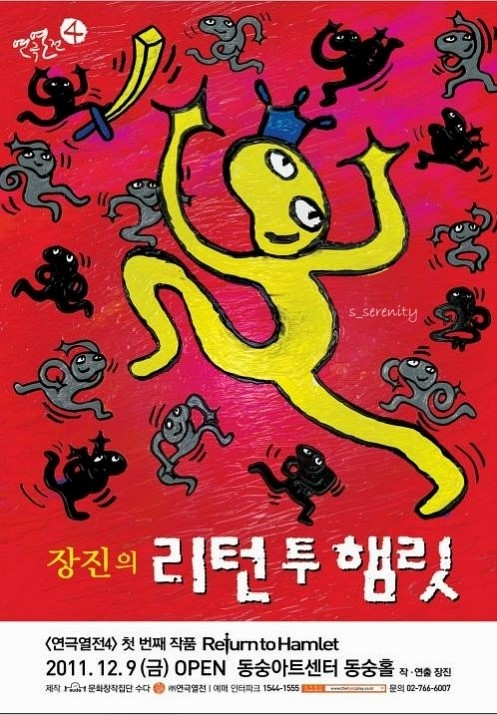

연극 <리턴 투 햄릿>, 무대 뒤를 엿보다

영화 <강철중: 공공의 적 1-1>, <웰컴 투 동막골>의 각본, <박수칠 때 떠나라>, <킬러들의 수다>연출과 방송 프로그램 ‘새러데이 나이트 라이브(SNL)’ 연출까지. 이 화려한 나열은 모두 장진 감독의 필모그래피다.

그의 영화 속 수다스러운 분위기와 특유의 유머를 좋아하는 사람이라면 끌릴만한 연극, <리턴 투 햄릿>은 바로 장진 감독이 연출을 맡은 공연이다.

내용은 생각보다 단순하다. 셰익스피어의 명작 <햄릿>의 공연 마지막 날. 분장실에서 펼쳐지는 배우들의 이야기가 전부다. 배우들 각자의 이야기, 그리고 걸쭉한 사투리로 재해석한 극중극 햄릿이 어우러져 극이 진행된다.

공연을 보다 보면 실제 무대 뒤 분장실을 엿보는 듯한 느낌을 준다. 흔히 분장실을 생각할 때 떠올리는 조명달린 화장대에서부터 무대의상이 나란히 걸린 옷걸이, 각자 편한 옷으로 갈아입은 채 몸을 푸는 배우들의 뒷모습이 그렇다. 공연을 좋아하는 기자에게 특히 흥미로웠던 점이 바로 그것이다. ‘무대 뒤에선 저렇게 놀겠구나, 저런 대화가 오가겠구나’ 하는 생각에 처음엔 내가 꿈꾸던 곳을 보는 느낌이었다. 하지만 자세히 들어보면 평소 우리가 하는 대화와 그리 다를 것도 없는 이야기들이다. 이것이 진짜 공연인지, 그저 무대 뒤에 앉아 있는 내 주위 사람들의 모습을 보고 있는 건지 알면서도 헷갈리는 이유는 여기에 있다.

<리턴 투 햄릿>은 배우이기 전에 ‘사람’인 그들의 이야기다. 우리는 무대 위 화려한 조명을 받는 배우들을 보면서 흔히 저들은 뭔가 다를 것이라 착각하기 쉽다. 하지만 그들 역시 배우를 직업으로 삼고 있기에 매일 ‘된장’을 얼굴에 발라야 하는 사람이다. 성공한 배우인 부인의 눈치를 보며 아동극과 햄릿 공연까지 두 탕을 뛰는 진우, TV 출연으로 뜬 뒤 많은 팬을 거느린 배우 민, 예전엔 주인공이었지만 지금은 민 대신 조연을 맡게 된 재영. 그리고 아픈 아내를 돌봐야하는 지욱까지. 출발은 같았으나 지금은 너무나 달라진 두 친구의 처지와, 배우의 꿈을 포기했다면서도 여전히 극 중 노래를 흥얼거리는 무대감독의 모습은 곧 우리 주변의 이야기이기 때문에 공감이 가고 또 어딘가 아련하다. 각자는 고민이 있고 또 때로는 그 고민을 안고 있는 것만으로 벅차지만, 우리는 끊임없이 주어진 일을 해나가야 한다. 심지어 장례식장에서도 상주는 마냥 슬퍼할 수만은 없다. 찾아오는 손님들에게 고맙다며 감사를 표해야하고, 음식을 대접해야 하는 것이다.

어쩌면 배우들은 배우이기 때문에, 일반인들보다 더욱 힘들지도 모른다. 실제로 우리는 인터뷰를 통해 배우들이 자신의 감정을 숨긴 채 극 중 인물을 ‘연기’ 해야 하는 일의 고충을 종종 들을 수 있다. 극의 말미, 힘든 표정을 숨긴 채 담담하게 동료들에게 아픈 소식을 전하는 지욱은 ‘역할에 충실해야 하는’ 배우의 모습을 단적으로 보여주는 예일 것이다. 그게 당연할지는 모르지만, 때로는 나의 사정이나 감정과는 상관없이 어떤 일을 의무적으로 해야 하는 상황이 잔인하다는 생각이 드는 건 어쩔 수 없다. 내내 터지는 웃음코드에 낄낄대다가도 막판에 조금은 씁쓸해지는 이유는 그 때문이 아닐까.

장진 감독은 이 대본을 13년 전에 썼다고 한다. 또한 이번에 올려진 <리턴 투 햄릿>은 13년 전 이 연극이 처음 공연됐을 때와 별로 바뀐 점이 없다고 한다. 하지만 13년 전에도 지금도 우리가 생각하고 고민하는 지점은 다르지 않다. 힘든 연극계의 현실에서부터, 사람과 사람이 부딪치고 또 화해하는 모든 것들이 말이다. 공연은 진행되고, 누군가는 끊임없이 다른 문제에 맞닥뜨리며 또 누군가는 그 고민을 해결한다. 그것이 우리가 살아가는 인생사인 것이다.